生活随笔:母亲的口头禅

母亲的规矩

“凡事都要有规矩。”这是母亲的口头禅。

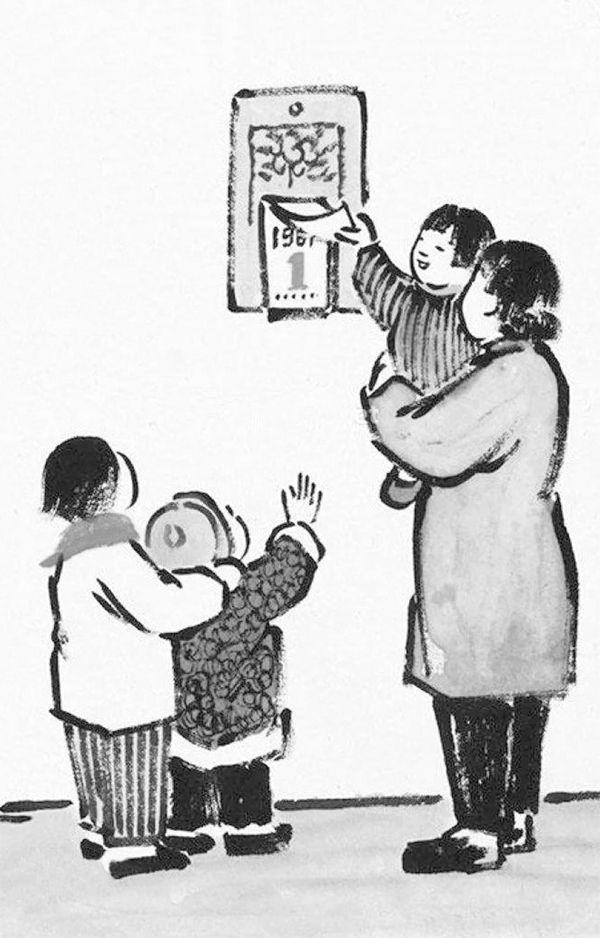

母亲的规矩不但多,而且执行起来非常严。早上起来,把地扫得干干净净,把桌椅板凳摆得整整齐齐,那是我们兄妹必须完成的作业。否则,她就会说,你看看,哪里伸得下去脚呢?不单是自己家里,对房前屋后的卫生,母亲的要求也一样高。碎石纸屑、杂草苔藓、鸡鸭粪便,等等,母亲都要求我们及时清理。否则,她又会说,你自己出门碍脚摔了跤或是踩到脏的东西,怎么办?何况还有邻居和客人来往呢?特别是环桥大队宣布各生产队进行家庭卫生检查评比时,母亲便会亲自动手,把家具用具全部搬出来,给大盆小桶放满水,里面撒入少许碱,然后用烂布片做成的抹布或是用稻草扎成的秆把,对着家具用具和门槛、门墩、矮门用力擦洗,母亲有趣地称之为“开光”。当然,更让她兴奋的是,队里妇女主任检查卫生后在我们家大门贴上“最清洁”的红字条。因为全队除妇女主任家以身作則外,就我们家卫生被评为“最清洁”。打那儿以后,门口路过的人总是投来羡慕的目光。直到过年时,红字条颜色变淡,母亲还是舍不得撕去,因为它和新贴的“福”字一样醒目亮眼。

对族人亲友的称呼,母亲向来十分讲究。除本房的叔叔婶婶、伯父伯母和直系的外公外婆、舅爷舅母、姨娘姨父等外,对远房族人和旁系亲戚也一样,必须按照辈分高低和年纪大小,精准称呼,否则,我们兄妹碰到亲友时胆怯口拙,母亲就会眨眼提醒,不要没大没小哈!若我们依旧无动于衷,转身到家后,母亲就会直接逼问,你金口难开吗?有时碰到年龄比我们更小的族人或亲友长辈,我们面露难色,叫不出口,母亲便和蔼地说,不管怎样,要知道,人家辈分比你高。村里有个腿脚不方便的后生,外号“拐脚”,他对别人直呼自己外号没有异议,但母亲不允许我们对人不敬,哪怕是听到我们小声说起“拐脚”两字,母亲也会拉下脸来,厉声斥问,人家不是有名有姓吗?“拐脚”是你们叫的吗?此外,在外面称呼大人或长辈时,若是嬉皮笑脸或不正眼看人,回家后首先看到的将是母亲紧绷的脸。

对待匠人,母亲要求我们更懂规矩。农闲时节,她会请来篾匠和木匠,对家里的篾箩、晒垫、竹椅和木桶、条凳、风车等进行修缮和添置。匠人来临前,她反复叮嘱我们,要称匠人为“师傅”,对匠人的徒弟也要称“师傅”,不要看着师傅吃东西,不要盯着师傅干活儿,特别不要跟在师傅身前身后问东问西。到了下午吃点心的时候,母亲把两碗略显金黄的面条端到八仙桌上,请匠人师傅趁热吃。上世纪70年代的乡村,面条属于奢侈品,若加入属于高级调味品的酱油,那是对匠人的极高礼遇。师傅吃面的时候,我们就溜到厨房里去了。母亲知道,孩子嘴馋。于是她煮面条时,就会备足我们的料,只不过是用小碗盛给我们,此时她还不无幽默地说,看看,满满的,快点儿吃。

相关阅读

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领