生活随笔:滩涂上,有一种叫“带柄蛏”的生物

“带柄蛏”的传奇

“带柄蛏”是我老家舟山六横岛的方言,指浅海滩涂上一种类似贝壳的生物。

其外形的上半部分,有点像普通的蛏子,但却是棕黑色的,扁扁的两瓣外壳紧紧地闭合在一起,但它的外壳又没有贝壳那么硬,不易破碎,有点像胶木的样子,所以,这也是我怀疑其是不是贝类的原因。它的头部扁平,四周光滑且呈长方形,到尾部后又呈椭圆形收拢,然后似乎很突然地长出一条尾巴来。这尾巴呈乳白色,刚捕获上来时有点软,形状有点像我们平时养在家里阳台上吊兰的根,比章鱼的触须要硬,不过仔细看,这尾巴好像是空心的,里面有黑乎乎类似于泥巴的东西,也许这根本就不是什么尾巴,而是它的腔肠或者其他器官。这玩意儿最大也就普通蛏子那么大,尾巴比上半部分略长些。不过,正因为它长了这么一条特殊的“尾巴”,所以,人们就叫它“带柄蛏”。特别是将它捕获后,不一会儿,它那白色的尾巴就会变硬起来,拿在手里,更像一条长长的手柄。

赶海时,带柄蛏是比较好找的,它一般蛰伏在有点水的泥滩上,太阳一照,它便从泥里冒出来,露出两个极小的“洞眼”,在水里喷水呼吸,“洞眼”的四周还有一些毛茸茸的触须随着它的呼吸进行抖动。这时候你千万不能惊动它,不然,这家伙就会“嗦”的一声钻人泥里,逃遁得无踪无影。当你发现它的“洞眼”时,应该伸出巴掌,在它不远的地方,冷不防地斜插下去,揪住它的尾巴,一下子就可以将它“捉拿归案”。

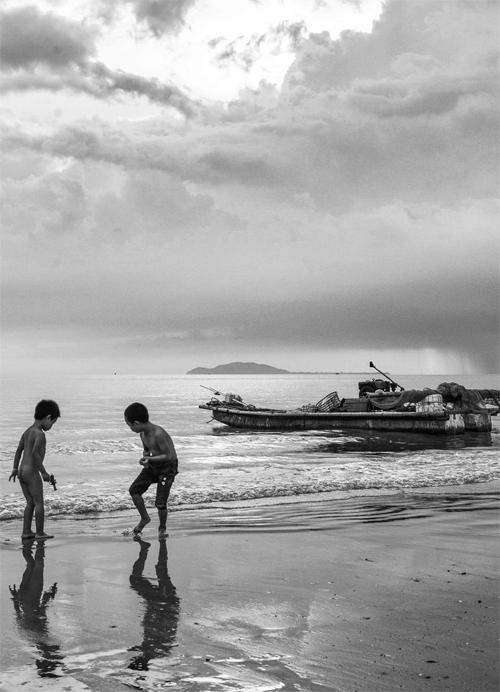

带柄蛏最大也不过大拇指那么大,肉也不多,始终上不了台面,有时候抓到的只有零星几枚,许多渔家怕麻烦,就顺手把它扔回了海里。其实,它的肉是极为鲜美的,特别是用它烧的汤,喝过后回味无穷。记得在村办小学读书时,有一次学校搞野炊活动,老师让我们先到海边赶海,自己抓东西回来烧。来到海边,大家像久居笼中的鸟儿,迫不及待地扑向大海,在滩涂上自由自在地“飛翔”。有人干脆一屁股坐在泥里,让后面的人推着,玩起了“海上滑轮车”;有的则在泥涂上挖个壕沟,互相玩起了打泥仗;也有的找根棍子,在积满海水的泥坑里赶小鱼玩……因为光顾着玩了,等到集合时,同学们一个个成泥猴似的,而捕获到的战利品却只有几粒长脚螺和几枚带柄蛏。长脚螺在滩涂上到处都是,随便找找就能捡很多,而带柄蛏因其长得特别,在捕获时又特别刺激、过瘾,所以才受到同学们的青睐。尽管战利品少得可怜,但总归是自己的劳动所得,大家张罗着,自己动手开始烧制海鲜汤。

海塘边,垒起几块石头,架上铁锅,再把刚刚捕获的“带柄蛏”等战利品放进去,在老师指导下再放些水和盐。点燃捡来的枯枝、芦苇,趴着身子,噘起小嘴,使劲往“灶”里吹气,不一会儿,炊烟就袅袅升起来了。童心总与好奇联系在一起,期待中,心急的同学忙跑到其他小组进行侦察,看到有的小组已经开始品尝,看着他们大呼小叫的样子,赶快回来又是添柴又是吹气……终于,锅里开始冒热气,揭开锅盖一看,带柄蛏已经开裂了,刚才无色无味的水已经变成了乳白色,无须任何调味品,一道别具风味的海鲜汤烧制成了。揉揉被烟熏得通红的双眼,舀一碗尝尝。哇噻!那种鲜美的味道很难用语言来表达。

相关阅读

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我