文化散文:旧事难忘(7)

《玉堂春》 洪洞到太原的遥远

法制史与中国历史同行,也是一个漫长的变化过程,从夏商时期的神权法,一直过渡到现在的大宪法框架下的法制完善。

若说法律成文,应该从春秋时期开始算起,较早公布成文法的是楚国,我们大晋国就曾“铸刑鼎”,当时的赵鞅和荀寅向民间征收了480 斤铁,铸成刑鼎,上铸《范宣子刑书》。之前,晋国也有刑法,叫“执秩之法”,是一部修明政治、施惠百姓、尊王攘夷的法律,加速了晋文公称霸的历程。到《范宣子刑书》时就将法律公之于社会,这是开启民智的重要一步。

各国铸刑鼎,公布成文法,貌似加剧了社会动荡,实则是社会进步,在这个过程中,法家地位凸显出来,经过几代法家的努力,中国迈入半法治社会。

之后是《秦律》《汉律》《新律》(曹魏)《唐律》《宋刑统》,一步步发展,律学理论得到了提高,刑法理论得到发展,刑罚体系逐渐完善。到苏三所在的时代,适用的是《大明律》,洪洞监狱里有明代五刑的图片展示,笞、杖、徙、流、死,清楚明白,除此之外,还有十恶、八议、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律等460 条。

古代法律,几乎以酷刑著称,也即:死也不得好死,加上酷吏来执行,有时候就会官逼民反,社会动荡。

到清代,有一个叫沈家本的人,清光绪九年(1883年)进士,曾任山西按察史,他著《历代刑法考》,他的核心思想在于去除酷刑,又著《大清新刑律》,开启新的法律征程。

到今天,我们不再辩论儒家还是法家的地位问题,我们依然建立在儒学讲道德和精神,法家管秩序的旧有基础上,这是社会发展累积下来的结果。我们也不再讨论法治还是人治的问题,实际上,法律再完备,也脱不了人治,不然,苏三就不会坐监,社会上也不会有那么多的冤案,人治的幽灵跟随了我们几千年。

法律越齐备,机构越来越细分,但法律所能维护的普通民众的权益却越来越模糊。人们看得见法律,甚至普法的程度远远高于历史上每一个朝代,但熟知法律的人们,却支付不起金银成本、时间成本、人情成本、边际成本,然后不得不放弃,于是某方面形同虚设的法律还是给社会留下了诸多隐患,君不见杀村长案件、因侮母而杀人案件?

监狱为谁造?

法律为谁设?

我们如蝼蚁一般的人,唯有秉持自己的善良,因为保护自己的只有善良。

7

世上有多少个苏三呢?

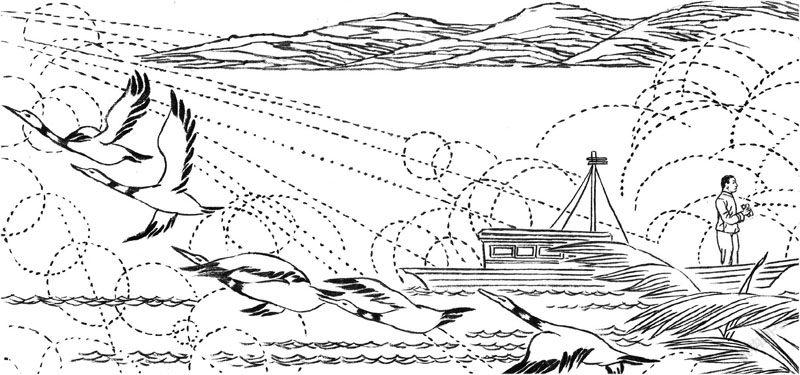

京剧、评剧、河北梆子、秦腔、豫剧、徽剧、汉剧、湘剧、川剧、粤剧、邕剧、滇剧、祁剧、越剧、杭剧、潮剧、山东梆子、昆曲、曲剧、黔剧、桂剧、闽剧、莆仙戏、晋剧、蒲剧、北路梆子、眉户、孝义皮影戏,都有这样的剧目,可想而知,全国有无数个苏三,戴枷锁,披铁链,过汾河,行走在起解的路上。

相关阅读

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我